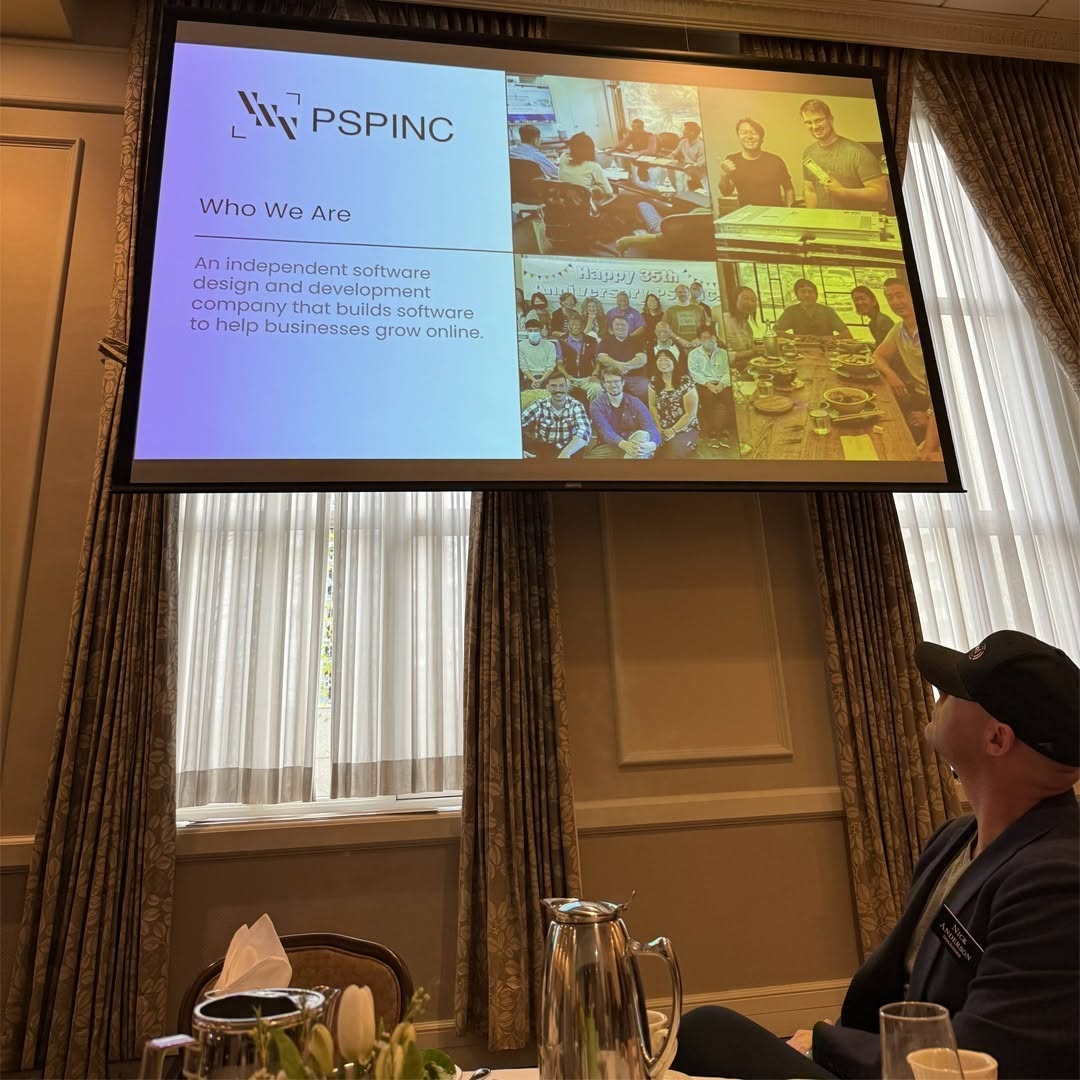

内倉憲一とPacific Software Publishing, Inc.の経歴

.png)

1959年8月30日、兵庫県芦屋市に生まれる。

兵庫県立芦屋高等学校を卒業後、米国カリフォルニア州の Azusa Pacific University に留学。1983年に経営学(Business Administration)を専攻し、コンピュータサイエンス(Computer Science)を重点的に学び、学士号(Bachelor of Arts)を取得。在学中には、日本人として初めて大学のアメリカンフットボールチームに所属し、選手としても活躍した。

大学卒業後に帰国し、大阪に本社を構える日本コンピュータサイエンス株式会社に入社。海外部に所属し、国際取引業務を担当するとともに、同社が日本国内代理店を務めるオーストラリア・シドニー本社のシステムズテクノロジー社製の大型コンピュータ用通信機器のインストールおよびテクニカルサポートに従事した。

米国法人設立と起業のきっかけ

1985年、同社初の海外法人設立プロジェクトのマネージャーとして米国シアトルに派遣され、ワシントン州ベルビュー市に SunGrade, Inc. を設立。米国製PCソフトウェアのライセンスを取得し、日本語ローカライズを行って日本市場に販売するという新たなビジネスを立ち上げた。

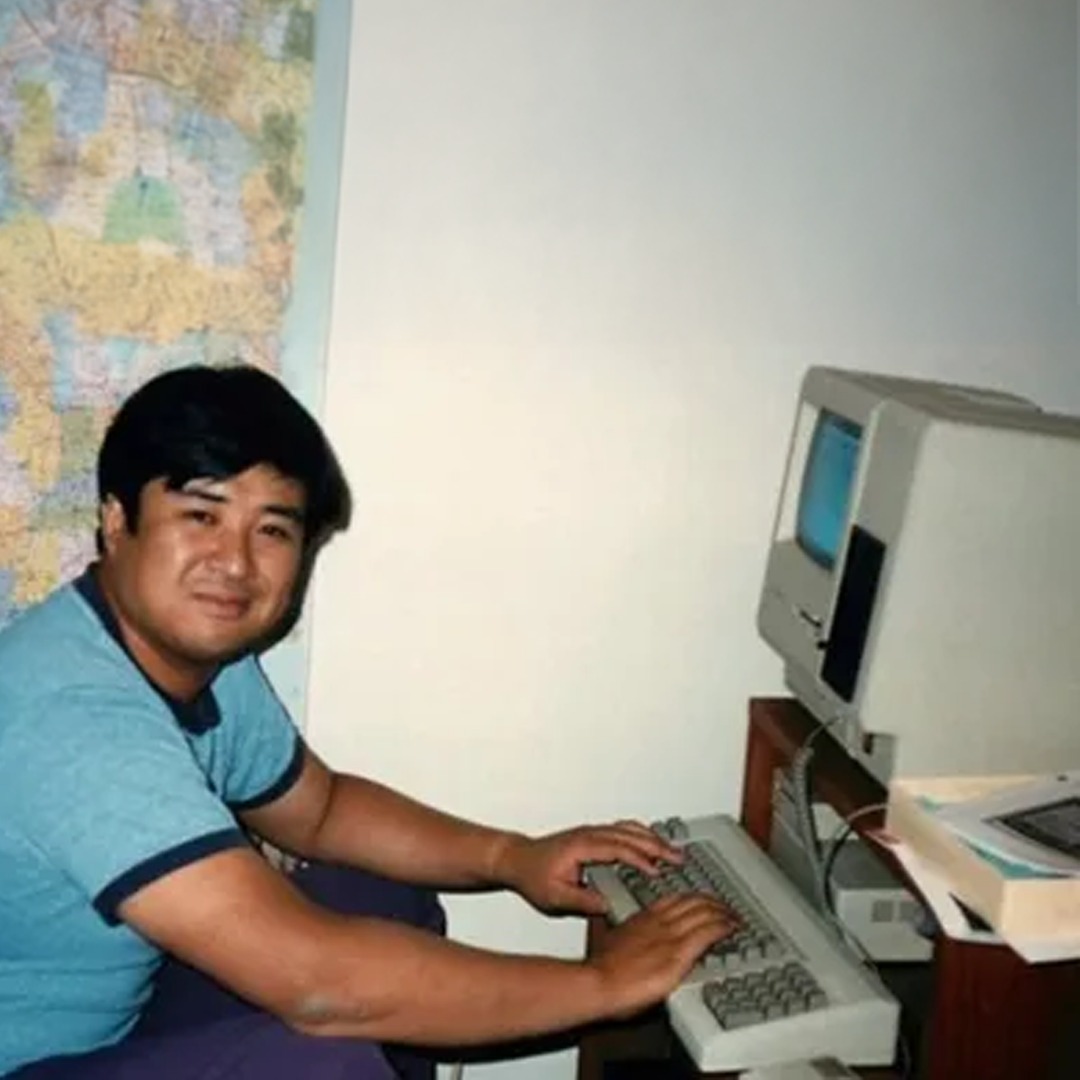

しかし、1987年に起こった大きな為替変動の影響で、本社は米国法人の閉鎖と日本市場への集中を決定。内倉は帰国せず、ワシントン州に残り、自身で築き上げたビジネスを継続すべくPacific Software Publishing, Inc.(PSPINC)を設立。当時27歳だった。

設立当初、最初に行った業務は、SunGrade, Inc. の清算および米国で雇用していたスタッフ全員の解雇という、非常に厳しいものであった。わずか2年間の法人運営だったが、設立・運営・清算という一連のプロセスを通じて得た経験は、後の起業と経営の基盤となった。こうした貴重な機会を与えてくれた日本コンピュータサイエンス株式会社には、今も深く感謝している。

ゼロからの再スタートと事業の確立

PSPINC を起業したとはいえ、当初はオフィスもなく、自宅アパートの一室を会社として使用。日本法人の支援もなく、ソフトウェアの日本語化や技術サポートも自分で行う必要があった。

まず取り組んだのは、「米国から日本に何を売ることができるか」の模索だった。当時はまだパソコンが一般に普及しておらず、WindowsのようなOSも存在していなかった。日本国内のパソコンは、IBM PCとは異なる規格で作られていたため、米国製ソフトウェアは日本語に対応していないだけでなく、日本のパソコン上で動作すらしないことも多かった。

それでも米国には多くの優れたソフトウェアが存在し、日本市場には一定の需要があった。中でも、すでに日本語化が完了していた Revelation RDBMS を軸に、日本での販売を試みることになる。

ビジネスの転換点と飛躍

日本滞在中、日経新聞で「ソフトウェア流通を行う新たな社内ベンチャーの立ち上げ」に関する記事を目にしました。この記事をきっかけに東京でアポイントを取り、担当者との面談が実現。ここから、米国製ソフトウェアを日本に輸入・販売するプロジェクトが正式に始動しました。

その後、米国で流通していたパッケージソフトウェアを日本に輸出・販売するビジネスに加え、MetaWare社 や Phar Lap Software社 をはじめとした米国のソフトウェア開発ツールのライセンス販売も展開。さらに、それらのソフトウェアを日本語化(ローカライズ)し、日本市場に適した形で提供する体制を構築しました。

こうして当社は、米国製パッケージソフトウェアの輸出・販売とソフトウェアのライセンス取得と日本語ローカライズによる日本国内流通という2つの柱を持つ事業体へと成長していきました。

日本語化ビジネスへのシフトと展開

やがて、米国ソフトウェアのパッケージ輸出を手がける企業が増加し、競争の激化とともに当初の販売量は次第に減少。しかしその頃にはすでに、当社はパッケージの単純輸出から脱却し、ライセンス契約+日本語化+日本国内代理店経由の販売というモデルを確立していました。

この事業形態により、今まで日本市場にはなかったジャンルのソフトウェアも日本語対応させて提供可能となり、流通パートナー経由での卸販売が加速。特にこの時期に力を入れていたのが、Macintosh向けソフトウェアの日本語化で、中でもゲームソフトのローカライズと出版が大きな成果を上げました。

米国での評価と出版事業への広がり

当社は米国において、日本語ローカライズ(ローカライゼーション)サービスの提供を通じて、英語ソフトウェアの日本語化を支援し、「ダブルバイトスペシャリスト」としての評価を確立していきました。

当時、英語版Windowsでは日本語が正しく扱えず、日本語環境を必要とするユーザーにとっては大きな障害となっていました。そこで当社は、日本語表示と入力を可能にするソフトウェア「KanjiKIT」や「KanjiWORD」を自社開発・出版。これらは、米国の英語OS環境で日本語を使いたいユーザーにとって、事実上唯一の選択肢となり、当社は日本語対応環境を提供するパブリッシャーとしての存在感を高めていきました。

9800シリーズと日本市場へのローカライズ対応

1990年前後、Microsoft Windowsが本格的にOSとして普及する以前、日本のパソコン市場は日本電気(NEC)の「PC-9800シリーズ」が圧倒的なシェアを誇っていました。このPC-9800シリーズは、日本独自のアーキテクチャを持ち、グローバルに普及していたIBM PCとは互換性がありませんでした。

そのため、ソフトウェアの日本語化に加え、PC-9800シリーズへの移植作業も不可欠でした。当社は、開発ツールも含め、ソフトウェアをこの日本独自仕様に対応させるための技術支援を提供してきました。

AXからDOS/V、そしてWindowsの時代へ

やがて、日本市場にもIBM PC互換機が登場します。最初に現れたのが、日本語ROMを搭載した「AXコンピューター」でした。当社はこのAX推進団体の米国代表として、ソフトウェアのリクルートおよび日本語化の支援を行ってきました。

しかし、AXは次第に姿を消し、IBMが開発した「DOS/V」へと取って代わられるようになります。DOS/Vは日本語ROMを必要とせず、ソフトウェアで日本語を処理できるという革新的な技術で、日本市場に急速に浸透。PC-9800シリーズの牙城も次第に崩れていきました。

そして時代は、MS-DOS上で動作していたWindowsが、OSとして本格的にPC上で稼働する時代へと移行します。これにより、米国と日本のハードウェアの違いが解消され、米国製ソフトウェアがそのまま日本語Windows上でも動作する環境が整ってきました。

ローカライズの終焉と次なる展開へ

ハードウェアの多様性が解消され、OSの統一が進むにつれ、日本語ローカライズにおける「ハードウェア対応」の必要性は次第に薄れていきました。

つまり、当社がこれまで主力としてきた「ローカライズ支援」というサービスは、その役割を終えようとしていたのです。そして私たちは、新たな価値を提供するための事業展開を模索する、大きな転機を迎えることになりました。

インターネット黎明期と新たな可能性

1995年、米国ではインターネットという言葉が徐々に注目を集め始めていました。しかし、現在のような高速かつ安定した通信環境はまだ存在せず、ユーザーは自宅にモデムを設置し、ISP(インターネットサービスプロバイダー)と契約して、非常に低速な接続でインターネットにアクセスしていた時代です。

当時、世界中のホームページの数は1万件にも満たなかったと推測されます。ホームページを運営するためには、企業は社内に専用回線を引き込み、サーバーを購入・設置し、メールやWebサービスを自前で運用しなければなりませんでした。ドメイン名はまだ無料で登録できたものの、初期投資だけで数万ドル、運用にも月額数千ドルがかかるのが常識でした。

誰もが持てるホームページを目指して

インターネット黎明期、私たちは考えました。

「もっと多くの企業に、手軽にホームページやメールサービスを利用できる環境を提供できないか?」

当時、ホームページを持つには、専用回線やサーバー機器の導入が必要で、初期費用に数万ドル、運用にも毎月数千ドルかかるのが当たり前の時代でした。そんな高額な投資は、大企業にしか実現できないものでした。

そこで私たちは、ホームページとメールのホスティングサービスの提供を決断しました。これにより、中小企業でも手軽にインターネット上での存在感を持てる環境を整えることができるようになったのです。

1996年、米国ワシントン州ベルビューのエンバシースイートホテルにて、私たちは初のサービス発表会を開催。当初は50社の参加を見込んでいたところ、当日は150社以上の企業が来場。会場は満席となり、立ち見でセミナーを聞く方が多数という熱気あふれるイベントとなりました。

この発表会の場で、Tully's Coffee、Pro Golf Discount、Park Place Limitedなどの企業と正式契約が結ばれ、私たちのホスティング事業は本格的にスタートを切ることになりました。

手探りで始まったホスティングサービス

とはいえ、当時のホスティングサービスは、今のように整備されたデータセンターや高度な管理ツールがあるわけではありませんでした。オープンソースのソフトウェアは存在していたものの、安定したWebやメールサービスの構築に適したものは少なく、また多くはUnixやLinux向け。私たちはUnixやLinuxの知識が乏しく、その代わりに馴染みのあるWindowsサーバー環境を選択しました。

しかし、Windowsにもまだ十分なインターネットサービス用ソフトウェアは整っておらず、結局のところ、私たちは必要なソフトウェアをすべて自社で開発し、ホスティングサービスをスタートすることになったのです。

当時はデータセンターもなく、オフィスの一角にPCを何台も並べてサーバー化し、SprintLink社から購入したT1回線を通じてサービスを提供。今から考えれば非常に脆弱な環境でしたが、それでも当時としては最先端の取り組みでした。

試行錯誤の毎日、24時間体制の運用

契約企業が50社、100社と増えるにつれ、アクセス数も急増。回線やハードウェアの能力が追いつかず、システムが数時間ごとに停止することも珍しくありませんでした。

そんな中、私を含めた運営スタッフは24時間体制で対応。アラートが鳴ればすぐに会社へ駆けつけてサーバーをリブートし、帰宅後まもなく再びアラートが鳴って、寝間着のまま会社から出ていく——そんな日々が続きました。

さらに、サーバーの台数が増えすぎたことで、オフィスビルの電源が落ちるトラブルや、サーバールームの異常な温度上昇にも悩まされました。冷却のためにホームセンターで扇風機を大量に買い込み、サーバーに風を当てて温度を下げるといった、今では考えられないような対応も行っていました。

それでも、当時は若さと情熱だけで乗り切っていたように思います。あれほどの苦労をしながらも、「大変だ」とか「疲れた」と感じる余裕さえなかったのかもしれません。

日本市場への広がりと、思いがけない出会い

こうして始まったWebとEメールのホスティングサービスは、やがてアメリカ国内にとどまらず日本からの問い合わせも増加。日本企業からもホスティングの依頼が寄せられるようになりました。加えて、ホームページ制作の依頼も増え、神戸トヨペット様や再春館製薬様といった企業のWebサイト制作とホスティングを手がけるようになります。

そんな中、かねてより米国で交流のあった大塚商会の米国法人から、ホスティング事業に関する提携の話が持ち上がりました。

私は日本へ出張し、大塚商会の本社を訪問することになります。ここで、今でも忘れられない、そして多くの人が信じてくれないであろう出来事が起こります。

会議から決裂、そして...

大塚商会本社に到着すると、当時の代表取締役である大塚実様のもと、会議室に通されました。やがて、当時ナンバー2であった稲子谷専務が現れ、挨拶のあと開口一番、「いくら?」と尋ねられました。

「何がいくらですか?」と聞き返すと、「会社、いくらなら売るの?」と返ってきました。

私は「会社を売るつもりはありません」と即答しました。すると、「じゃあもう帰っていいよ」と告げられ、ミーティングはわずか数分で終了。明らかに決裂でした。

その日は大塚商会様との面談のために空けていた一日でしたが、予定が突然なくなり、私は時間を持て余すことに。ちょうど夏の暑い日で、「せっかくだからサウナにでも行こう」と思い立ち、以前誰かに聞いていた両国の「江戸遊」というサウナに向かいました。

偶然の再会と、そこから始まった提携

両国駅で下車し、江戸遊に到着。靴を脱いで受付に向かうと、なんと受付カウンターの前に稲子谷専務が立っていたのです。

驚きつつも、「先ほどはありがとうございました。ところでここで何を?」と話しかけると、「なんで君がここに?」と驚かれた様子。私が「風呂とサウナが好きで、日本に来るとよく来るんです。今日は空いちゃったので…」と話すと、専務も「私も同じだよ」と笑いながら返してくれました。

そこから自然と「じゃあ風呂でも入りながら少し話そうか」という流れになり、風呂上がりに改めて話を再開。「会社は売らなくてもいいけど、もし提携するなら株の一部を譲ってくれるか?」と尋ねられ、「もちろんです」と答えました。

この一言をきっかけに、私たちは大塚商会と正式に提携契約を結ぶことになります。同社は、日本国内で当社のホスティングサービスを販売・サポートするパートナーとして活動を開始しました。

偶然の出会いが導いた、かけがえのないパートナーシップ

誰も信じないかもしれませんが、あの偶然の出会いがなければ、今日の私たちの事業展開は実現していなかったかもしれません。

誤解のないように補足しておきますが、稲子谷専務は社用車で本社から移動され、私は電車でサウナへ向かっていました。事前にお会いする約束などは一切なく、あれは本当に偶然の出来事だったのです。

その後、稲子谷専務には、日本国内におけるホスティングサービスの立ち上げから運用、営業に至るまで多大なるご尽力をいただきました。おかげさまで、当社のサービスは「大塚商会アルファメール」というブランドとして、日本国内でも有数のホスティングサービスへと成長することができました。

現在、稲子谷専務は大塚商会を引退されましたが、今でもご縁は続いており、時折お会いしてお話しする機会もいただいております。

そして何より、現在の大塚商会 代表取締役社長・大塚裕司様のご支援なくして、今の弊社の存在は語れません。

私たちは、サービスを展開するうえで最高のパートナーを日本国内に得ることができた——この事実に、心から感謝しています。

成長の裏にある課題と、次なる挑戦

このように、当社のWebおよびEメールホスティングサービスは順調に成長を遂げてきました。しかし、忘れてはならないのは、私たちがこの分野において最初の“先駆者”であったという事実です。黎明期には他に競合がほとんど存在せず、「選ばれる」よりも「唯一の存在」であることが多かったのです。ですが、時代が進むにつれて、当社のサービスも「数ある中の一つ(One of Them)」という位置づけへと変化してきました。

そして現在、多くの大企業がこの分野に参入し、Microsoft、Amazon、Googleといった世界的な企業が、強大な資本力とブランド力を武器に市場を席巻しています。結果として、一部のお客様がこうした大手サービスへ乗り換えるケースも増えてきました。また、価格競争も激化しており、私たちが業界最安値を掲げていた時代はすでに過去のものとなりました。さらに安価なサービスを提供する事業者も登場し、WebおよびEメールホスティング業界そのものが、生き残りをかけた局面に突入しているように感じます。

価値を問い直す時代へ

こうした環境の中で、私たちも「ホスティング事業だけでは十分ではない」と強く感じています。だからこそ、「今のお客様に、どのような価値を提供できるか?」「何をすればお客様のビジネスに貢献できるか?」という問いに向き合いながら、新たな事業の創出と挑戦を続けています。

本稿では、これまでの私自身と会社の歩みをご紹介してきました。私たちは単なるソフトウェアの開発会社ではありません。時代を先読みし、お客様のニーズに応えるソリューションを誰よりも早く形にしてきた企業であると自負しています。そしてその姿勢は、創業から38年を迎えた2025年の今も変わることはありません。

改革、改善、そしてイノベーション——

それが私たちPSPINCの原動力です。これからも進化を止めることなく、新しい価値の創造に挑み続けます。

UCHIKURA & CO. LLC.

Bellevue, Washington State

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)